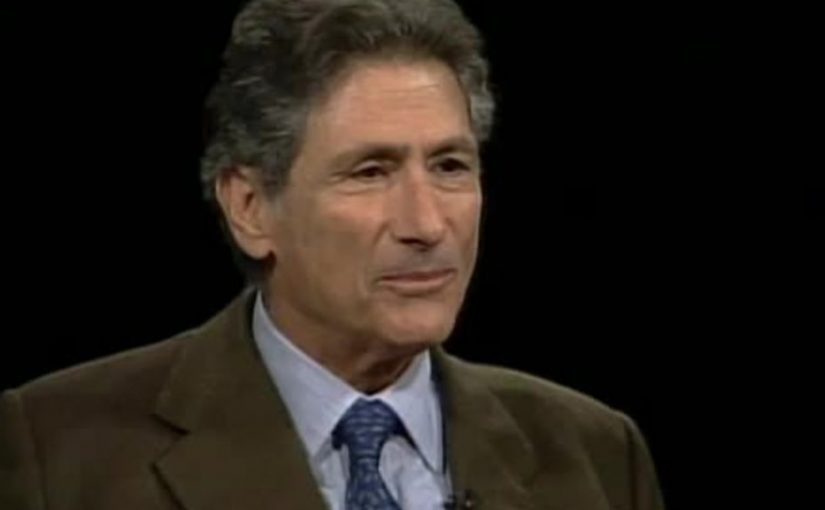

Tidak mudah hidup sebagai seorang Edward Said. Seorang pemikir dengan subyektifitas yang disadarinya retak sejak awal. Lahir sebagai seorang Palestina, tapi hidup, tumbuh dan tinggal di Amerika. Dua kenyataan kontras, mengingat keduanya selalu bersitegang, utamanya dalam silang sengketa perebutan wilayah di medan al-Quds. Palestina nyaris hilang dari brangkas kesadaran Edward Said.

Edward Said mengaku, lama sekali dia menemukan ke-Palestina-annya. Ayah dan ibunya tidak banyak memberikan informasi dan suplai kesadaran mengenai Palestina. Bahkan menurut Said, ayahnya cenderung “membenci Palestina”.

Ada semacam trauma yang membekas tebal dalam diri ayahnya. Di negara tempat seluruh kepercayaan lama itu bertemu, Palestina dan Yerussalem bagi ayah Edward Said tak lebih dari sekedar noktah dan kuburan tempat keluarga dan kerabatnya hilang dan mati.

Edward Said pun sampai lupa, apa bahasa pertama yang dia ucapkan; Arabkah, atau justru Inggris-Amerika? Persoalan bahasa dan keretakan kesadaran ini diungkap Said dalam halaman-halaman awal otobiografinya, Out of Place.

Dalam buku yang ditulis khusus untuk menyelamatkan ingatannya di tengah jibaku dengan leukimia yang sedikit demi sedikit menggerogoti tubuhnya, Edward Said langsung membukanya dengan uraian mengenai entitas subyek yang bingung, mengganda dan terjebak dalam celah jurang yang sangat dalam. Dan memang itulah faktanya. Said tumbuh dalam kondisi dualitas yang kelak akan menjadi pekerjaan rumah yang menghabiskan waktu seumur hidupnya.

Meskipun begitu, tampaknya Said memang berhasil keluar dari labirin. Ia mendaku Palestinanya. Tak hanya itu, ia pun menjadi toa yang paling nyaring berbicara atas nama Palestina di Barat. Said adalah rujukan awal dan pembicara pertama yang diburu warta kala ketegangan di Palestina, ataupun di Timur Tengah, kembali mencapai eskalasinya.

Dalam Out of Place, ada kisah unik bagaimana Said memperlihatkan akhir dari perjalanannya mendaku “yang Palestina”. Sampai tahun 1998, Said sudah beberapa kali mengunjungi Jerussalem. Selain untuk keperluan akademik dan pekerjaan riset, salah satu niat utama yang selalu Said sisipkan kala berkunjung ke Yerussalem adalah napak tilas.

Mengunjungi lokasi, bangunan, rumah dan kampung tempat dulu keluarganya tinggal. Meski tak banyak menerima informasi dari kedua orang tuanya, Said terbiasa mengisi kesadaran Palestinanya dengan caranya sendiri; salah satunya dengan menziarahi tempat-tempat yang dulunya dia kenal sebagai kampung halaman. Yerussalem, Haifa, Tiberias, Nazareth dan Acre, adalah beberapa lokasi yang rajin Said kunjungi.

Selama perjalanan ke Yerussalem, hal rutin yang dialami Edward Said adalah inspeksi aparat Israel. Meskipun hidup dalam otonomi, Palestina sepenuhnya dikontrol oleh petugas keamanan Israel. Termasuk dalam perkara penjagaan perbatasan, checkpoint dan pemeriksaan di bandara. Said pun tak lepas dari pertanyaan-pertanyaan.

Apalagi ketika paspor Amerikanya mengindikasikan kalau Said lahir di Yerussalem. Pertanyaan yang paling sering Said terima adalah, “setelah lahir, kapan tepatnya anda meninggalkan ‘Israel’?” Said selalu meresponsnya dengan, “Saya meninggalkan ‘Palestina’ pada Desember 1947!” ya, Said mengganti kata “Israel” dengan kata “Palestina”. Sebentuk perlawanan yang rajin Said lakukan.

Produk pemikiran dan gagasan-gagasan Said pun tidak pernah tidak berkaitan dengan pengalamannya sebagai orang Palestina. Hampir seluruh riset, buku dan ulasannya mengenai sesuatu, lahir dari amatannya terhadap situasi dan kondisi yang terjadi, khususnya antara Barat dan Timur. Gagasannya tentang nasionalisme, orientalisme, imperialisme dan kebudayaan selalu adalah cerminan geliat dan konstelasi politik yang terjadi di celah Timur-Barat.

Nasionalisme dalam benak Edward Said misalnya, selalu mengenai nasionalisme dalam kontur kebudayaan, dibanding maknanya dalam ranah administratif ataupun politik. Persoalan yang terjadi kini mengenaskan; definisi nasionalisme yang kedua telah menginjak, mengokupasi dan memonopoli makna nasionalisme yang pertama.

Ada proses penghilangan jejak-jejak sejarah dan keabsahan historikal subyek dalam memaknai asal-muasalnya. Sebagaimana kasus rakyat Palestina yang kini menjadi “tak bernegara”, “eksil” dan “pengungsi” di tanah mereka sendiri, nasionalisme yang muncul ke permukaan tak lebih dari hanya sekedar dalih dari praktik kolonialisme.

Begitu juga ketika Edward Said berbicara soal imperialisme, bahkan intelektualisme. Said adalah penganut keyakinan bahwa seorang intelektual harus berangkat dari realitas. Teori harus berpijak para realitas, dan realitas harus dijadikan dasar setiap perumusan teori.

Orientalisme, yang menjadi magnum opus Said, panjang lebar berbicara soal ekses-ekses kolonialistik dalam kebudayaan di abad modern, termasuk soal rebut-merebut wilayah, baik fisik maupun mentalitas serta kebudayaan, di bawah kepentingan ekspansi Barat di Timur.

Pasca 1967, Said menghabiskan waktunya untuk mencari solusi atas persoalan Israel-Palestina. Edward Said menegaskan, bahwa solusi paling rasional untuk menyelesaikan ketegangan di Palestina adalah “two state solution”.

Namun, pasca “Oslo Accords” yang mempertemukan Mahmud Abbas dan Shimon Peres, tampaknya Edward Said semakin pesimis dengan gagasan “two state solution”. Lebih-lebih ketika Israel masih melanjutkan ekspansinya ke wilayah-wilayah Palestina, Said semakin yakin bahwa “two state solution” hampir mencapai titik kematiannya.

NamunEdward Said tidak berhenti. Mengambil inspirasi dari pengalaman Afrika Selatan, Said lantas memikirkan sistem dwi-nasional. Yakni gagasan mengenai “satu negara dua bangsa”. Dengan skema semacam ini, orang Yahudi dan orang Arab bisa hidup berdampingan dalam sistem demokrasi yang sekuler.

Edward Said percaya, konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang sudah berlangsung selama puluhan tahun tidak akan selesai jika persoalan Palestina juga tak kunjung diselesaikan. Selama Palestina terus membara, Timur Tengah hanya akan melanjutkan kisahnya sebagai gelanggang pertempuran antar kepentingan.

Sokongan tak terbatas yang diterima Israel dari Amerika Serikat dan sekutu, yang kemudian membuatnya memiliki kekuatan militer tak terbatas pula, adalah satu hal dari sekian banyak bukti bahwa pertempuran kepentingan di Timur Tengah tidak hanya tentang bangsa-bangsa Arab dan Timur, tapi juga Barat yang masih berambisi melanjutkan trah imperialismenya di Timur. Kasus Arab Saudi dan Mesir, dalam banyak hal, juga berkaitan erat dengan problem geopolitik yang melibatkan Palestina.

Edward Said, dengan seluruh pekerjaannya, baik sebagai seorang pemikir maupun aktivis, adalah perwajahan perjuangan panjang pembelaan atas hak kemerdekaan wilayah Palestina. Hidup dan tinggal di Amerika, tempat seluruh kericuhan di Palestina bermula, Said tidak gentar.

Dia tetap bersuara, bahkan berteriak. Sebuah memoar fotograph yang memperlihatkan Edward Said melempar batu ke arah pasukan Israel, adalah potongan mozaik dari parodi panjang Said melemparkan batu ke arah jantung Imperialisme Barat.

Apa yang saya bicarakan tentang Edward Said dan Palestina adalah perasaan yang saya tangkup kala membaca otobiografi Said, Out of The Place. Out of Place memang tidak seserius dan seteoritik Orientalism. Ia juga bukan buku sejarah politik yang mencoba mengisahkan detail dinamika konflik di Palestina.

Said tidak menyuguhkan teori aneh-aneh di dalamnya. Meskipun dalam beberapa buku yang lain—seperti The Question of Palestine—, Edward Said berusaha mengidentifikasi dan mencari jalan penyelesaian, Out of Place jelas-jelas tidak ditujukan untuk itu. Sebaliknya, Out of Place adalah Said sendiri; Said yang telanjang dan menganga. Out of Place adalah romantika dialektis yang bertubrukan di sepanjang koridor perjuangan untuk mengentaskan krisis identitas yang Said alami.

Edward Said yang selalu merasa “aneh” dan “asing”, sampai akhirnya dia menemukan Palestina. Pasca penemuannya—yang meskipun Said sadari akan terus membentuk proses tanpa akhir—, Palestina menjadi totem yang menggerakkan ide-ide dan gagasannya. Said lantas sadar, bahwa keberpihakan pada akhirnya adalah rumusan yang penting untuk memberi nyawa bagi gagasan dan ide seseorang.

Kini sejarah pun mengingat, kalau Edward Said adalah Palestina dan Palestina adalah Said. Dan mungkin Said tersenyum kala mengetahui itu semua.