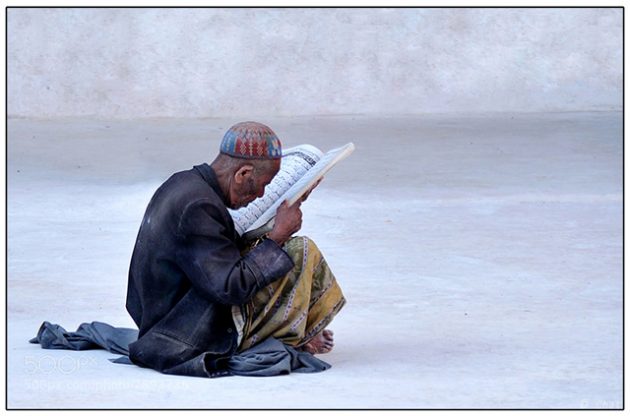

SANGAT menakjubkan kala Allah menyebut umat Islam sebagai sebaik-baik umat, sebab umat Islam memang seharusnya melekat dalam dirinya perkara-perkara mulia, seperti berdab, santun, berakhlak mulia, berperilaku baik serta bersikap sholeh dan sangat gemar menuntut ilmu.

Bagaimana tidak gemar menuntut ilmu, sedangkan aktivitas meningkatkan ilmu dan amal itu termasuk dari bagian manivestasi ibadah. Sebagian ulama sampai berkata, “Ilmu adalah sholat secara rahasia dan ibadah hati.”

Demikian agungnya menuntut ilmu, Allah pun menempatkan orang yang gemar menuntut ilmu dengan para mujahid yang berangkat perang di jalan Allah.

{وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122) }

“Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Menapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang yang memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (QS. At-Taubah [8]: 122).

Imam Ahmad berkata, “Ilmu itu sesuatu yang tiada bandingnya bagi orang yang niatnya benar.”

Seseorang lantas bertanya, “Bagaimanakah benarnya niati itu wahai Abu Abdillah?”

Beliau menjawab, “Yaitu berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain.”

Dengan demikian, Muslim yang benar berpikirnya, jauh visinya, dan peduli terhadap agamanya akan menjadikan aktivitas menuntut ilmu sebagai tuntutan dalam dirinya. Sesibuk apapun, ia akan tetap menambah, memperbaiki dan mempertajam ilmu, terutama yang mengantarkannya untuk semakin paham dengan agama (tafaqquh fiddin).

Di zaman Rasulullah, semangat itu sangat nyata. Umar bin Khathab sampai membuat kesepakatan dengan tetangga-tetangganya, bahwa kalau dirinya sibuk dalam satu kesempatan ia berpesan kepada tetangganya yang bisa hadir dalam majelis Rasulullah untuk menyampaikan kepadanya. Pun demikian, jika tetangganya yang sibuk, maka Umar akan menyampaikan apa yang diperoleh dari majelis Rasulullah.

Semua itu sangat didorong oleh hadits Nabi;

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

“Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya niscaya Allah akan memberinya pemahaman yang mendalam di dalam agama.” (HR. Bukhari).

Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid Nada dalam kitabnya Al-Adab Al-Islamiyah menegaskan bahwa “ilmu adalah petunjuk amal, maka tidak akan baik suatu amal kecuali dengan ilmu.”

Maka sangat wajar jika menuntut ilmu di dalam Islam, wajib bagi seluruh umatnya, mulai dari kandungan hingga masuk ke dalam liang lahat. Demikianlah Islam memandang ilmu.

Adalah sungguh aneh jika diri mengaku Muslim, namun terhadap ilmu ogah-ogahan. Padahal dalam Al-Qur’an kita diajarkan untuk berdoa;

رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً

“Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu.” (QS. Thaha [20]: 114).

Oleh karena itu, sudah saatnya setiap Muslim menjadwalkan dalam dirinya untuk menuntut ilmu, bersungguh-sungguh mendapatkannya.

“Ilmu itu diperoleh melalui belajar.” (HR. Bukhari).

Yahya bin Abi Katsir rahimahullah dalam Jaami’u Bayaanil ‘Ilmi wa Fadhlihi I/348 berkata; “Ilmu tidak akan diperoleh dengan tubuh yang santai (tidak bersungguh-sungguh).”

Lihatlah sejarah, bagaimana Muslim terdahulu memberikan keteladanan dalam hal menuntut ilmu.

Sa’id Ibnul Musayyib berkata, “Demi Allah yang tiada Tuhan selain-Nya, sungguh aku dulu pergi berhari-hari demi mendapatkan satu buah hadits.”

Seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah ra pergi selama sebulan ke Kota ‘Arisy di Mesir untuk mendapatka sebuah hadits dari Abdullah bin Unais.

Imam Ahmad pergi selama dua bulan penuh dari Baghdad menuju Shan’a di Yaman untuk menimba sepuluh hadits.

Lebih jauh Imam Ahmad tidak kurang dari 40 tahun menggeluti pengmpulan hadits, pikirannya tidak akan tenang sebelum pekerjaannya itu diselesaikan. Dia pergi ke Mesir, Iraq, Syam, Khurasan, Hijaz, dan Shan’a di Yaman.

Bahkan di dalam Al-Qur’an Allah mengisahkan bagaimana seorang Nabi Musa alayhissalam mesri rela meninggalkan negeri dan bangsanya menuju perjalanan panjang menuntut ilmu kepada Nabi Khidhir alayhissalam.

Dahulu para ulama membaca di bawah terik mentari, di tengah dinginnya udara dan dengan sedikit makanan dan minuman. Imam Ibnul Jauzi pergi ke pinggir Sungai Dajlah membawa sepotong roti kering. Dia tidak mungkin memakannya begitu saja tanpa air, sebab roti kering itu bisa melukai kerongkongannya.

Shahih Bin Kaisan al Ayamani memulai menuntut ilmu pada usia tua, ada yang menyatakan di usia 70 tahun. Namun Allah memberikan keberkahan umur dan memberikan usia panjang hingga beliau wafat pada usia di atas 140 tahun.

Dengan kesungguhan dalam menuntut ilmu, beliau akhirnya menjadi hafidz hadits yang termasuk periwayat dari hadits-hadits di Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Termasuk murid-murid beliau adalah ulama besar semisal Imam Malik dan Ibnu Iyainah. (Tahdzib At Tahdzib, 4/350).

Nah, bagaimanakah dengan 24 jam yang kita lalui setiap hari selama sepekan, sebulan dan sepanjang satu tahun di tengah fasilitas yang Allah sediakan di zaman ini begitu sangat mudah?

Adakah dari sekian jam yang telah tersedot untuk tanggungjawab bekerja, sebagian disisihkan untuk menuntut ilmu?

Adakah kerinduan dalam hati untuk bertemu dengan ulama guna bersilaturrahim dan mendapatkan ilmu dari mereka?

Atau justru tidak lagi kita pedulikan, sehingga seluruh waktu habis untuk perkara-perkara yang tidak menambah ilmu, tidak menguatkan iman dan karena itu terus menggerus semangat amal diri, sehingga jiwa menjadi beku dan mata hati menjadi buta, sedangkan diri masih berharap keindahan Surga! Na’udzubillah.*