Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang memiliki kemampuan melaksanakannya. Karena untuk melaksanakan haji memerlukan biaya yang tidak murah dan juga menuntut kemampuan yang tidak mudah, acapkali kaum muslim menganggap ibadah ini sebagai ibadah paling spesial dan memiliki tempat tersendiri di hati kaum muslim khususnya di Indonesia. Hal itu terlihat dari panggilan “Haji” yang disematkan bagi orang yang pernah melaksanakan ibadah tersebut.

Sejarah mencatat, sesudah ibadah haji disyariatkan, Rasulullah hanya berhaji satu kali, yakni haji wada’. Hal ini menjadi dasar bahwa haji yang diwajibkan hanyalah satu kali seumur hidup. Riwayat juga menyebutkan bahwa semua Nabi dan Rasul pernah melaksanakan ibadah haji.

Demikian pula dengan para Sahabat, Tabiin, dan generasi Ulama sesudahnya, dikisahkan bahwa kebanyakan diantara mereka melaksanakan ibadah haji karena merupakan rukun Islam. Menarik untuk dikaji bahwa mereka para generasi Salaf, tidak pernah ada yang tercatat diberikan gelar “Haji”. Tidak ada panggilan “Haji” Muhammad SAW, “Haji” Abu Bakar RA, “Haji” Umar RA, “Haji” Utsman RA, tidak pula “Haji” Ali bin Abi Thalib KW. Pertimbangan demikianlah yang menjadikan beberapa ulama kelompok Salafi di zaman now yang menyatakan bahwa panggilan “Haji” merupakan bidah karena tidak ada contohnya dari generasi Salaf dan mencerminkan sifat riya.

Pemberian gelar haji dimulai pada tahun 654H, di mana pada saat itu, di kota Mekah sedang terjadi pertikain yang mengganggu keamanan kota Mekah sehingga bagi orang yang akan melaksanakan haji, perlu persiapan yang sangat ekstra sampai harus membawa persenjataan lengkap ibarat hendak pergi ke medan perang.

Sekembalinya mereka dari ibadah haji, mereka disambut dengan upacara kebesaran bagaikan menyambut pahlawan yang pulang dari medan perang, dan dielu-elukan dengan sebutan “Ya Hajj, Ya Hajj”. Maka berawal dari situ, setiap orang yang pulang haji diberi gelar “Haji”.

Gelar haji nyatanya bukan hanya digunakan di Indonesia, tapi juga digunakan di negara-negara lain dengan penyesuaian bahasa lokal mereka. Dalam bahasa Farsi dan Pashto ditulis: haajii (h-a-j-ii), bahasa Yunani: Χατζής, Albania: Haxhi, Bulgaria: Хаджия, Kurdi: Hecî, Serbia/Bosnia/Kroasia: Хаџи atau Hadži, Turki: Hacı, Hausa: Alhaji dan bahasa Romania: hagiu. Di beberapa negara, gelar haji dapat diwariskan turun-temurun sehingga menjadi nama keluarga seperti Hadžiosmanović dalam bahasa Bosnia yang berarti ‘Bani Haji Usman’ alias ‘anak Haji Usman’.

Dalam sejarah Nusantara, tercatat bahwa Bratalegawa putra kedua Prabu Guru Pangandiparamarta Jayadewabrata atau Sang Bunisora penguasa kerajaan Galuh (1357-1371) menikah dengan seorang muslimah dari Gujarat bernama Farhana binti Muhammad. Melalui pernikahan ini, Bratalegawa memeluk Islam. Sebagai orang yang pertama kali menunaikan ibadah haji di kerajaan Galuh, ia dikenal dengan sebutan Haji Purwa (Atja, 1981:47).

Dalam Carita Purwaka Caruban Nagari dan naskah-naskah tradisi Cirebon seperti Wawacan Sunan Gunung Jati, Wawacan Walangsungsang, dan Babad Cirebon. Dalam naskah-naskah tersebut disebutkan adanya tokoh lain yang pernah menunaikan ibadah haji yaitu Raden Walangsungsang bersama adiknya Rarasantang. Keduanya adalah putra Prabu Siliwangi. Sebagai seorang haji, Walangsungsang kemudian berganti nama menjadi Haji Abdullah Iman, sementara Rarasantang berganti nama menjadi Hajjah Syarifah Mudaim.

Dari kesultanan Banten, jemaah haji yang dikirim pertama kali adalah utusan Sultan Ageng Tirtayasa, termasuk diantaranya putranya, Sultan Abdul Kahar, ke Mekah untuk menemui Sultan Mekah sambil melaksanakan ibadah haji, lalu melanjutkan perjalanan ke Turki. Karena kunjungannya ke Mekah dan menunaikan ibadah haji, Abdul Kahar kemudian dikenal dengan sebutan Sultan Haji. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1671.

Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda, pemberian gelar “Haji” sengaja dilakukan oleh pihak kolonial sebagai identifikasi bagi mereka yang telah melaksanakan ibadah haji dan tentunya mendapatkan pengalaman berinteraksi dengan bangsa-bangsa luar.

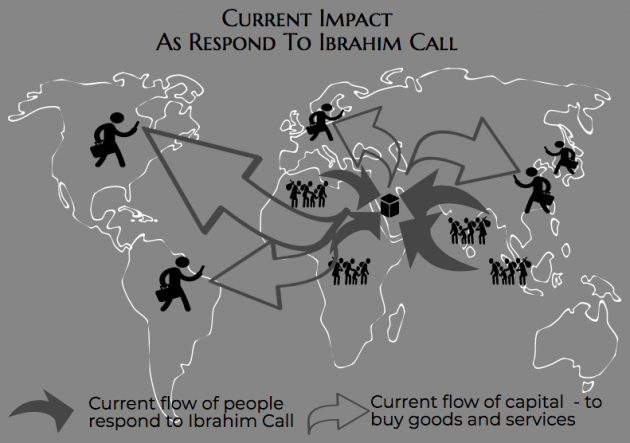

Interaksi tersebut kerapkali menimbulkan semangat bagi para haji untuk melakukan pemberontakan baik secara fisik seperti yang dilakukan oleh Imam Bonjol maupun Pangeran Diponegoro, maupun secara pergerakan seperti Muhammad Darwis yang pergi haji dan ketika pulang mendirikan Muhammadiyah, Hasyim Asyari yang pergi haji dan kemudian mendirikan Nadhlatul Ulama, Samanhudi yang pergi haji dan kemudian mendirikan Sarekat Dagang Islam, Cokroaminoto yang juga berhaji dan mendirikan Sarekat Islam.

Hal-hal seperti inilah yang merisaukan pihak Belanda. Maka salah satu upaya belanda untuk mengawasi dan memantau aktivitas serta gerak-gerik ulama-ulama ini adalah dengan mengharuskan penambahan gelar haji di depan nama orang yang telah menunaikan ibadah haji dan kembali ke tanah air. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintahan Belanda Staatsblad tahun 1903.

Di masa sekarang ini, panggilan haji lebih bersifat sebagai sebuah penghormatan karena yang bersangkutan dianggap telah melaksanakan rukun Islam secara sempurna. Tentu saja hal ini tidaklah bertentangan dengan syariat, karena panggilan semacam itu menunjukkan sikap hormat dan penghargaan kita terhadap saudara seiman kita.

Anjuran untuk saling menghargai seperti itu sangat jelas sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab fid Din dalam Majmu’ah Rasail al-Imam al-Ghazali (Kairo, Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, halaman 444), sebagai berikut

آداب الإخوان: الاستبشار بهم عند اللقاء، والابتداء بالسلام، والمؤانسة والتوسعة عند الجلوس، والتشييع عند القيام، والإنصات عند الكلام، وتكره المجادلة في المقال، وحسن القول للحكايات، وترك الجواب عند انقضاء الخطاب، والنداء بأحب الأسماء

“Adab berteman, yakni: Menunjukkan rasa gembira ketika bertemu, mendahului beruluk salam, bersikap ramah dan lapang dada ketika duduk bersama, turut melepas saat teman berdiri, memperhatikan saat teman berbicara dan tidak mendebat ketika sedang berbicara, menceritakan hal-hal yang baik, tidak memotong pembicaraan dan memanggil dengan nama yang disenangi.”

Demikian, semoga bermanfaat.

Tulisan ini sudah pernah dimuat di islami.co

BINCANG SYARIAH